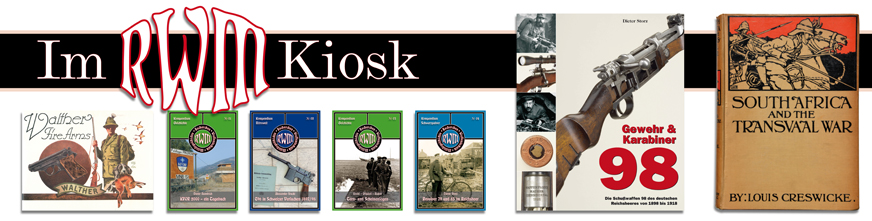

Neues Buch: Der Waffenhändler Samuel Norris

Samuel Norris war in den 1860er und 1870er Jahren ein bedeutender „Handlungsreisender des Todes“. Er verkaufte im großen Stil Waffen an westliche Republiken, europäische Könige ebenso wie orientalische Potentanten.

Während des amerikanische Bürgerkriegs belieferte er die Nordstaaten, teils als Händler, teils als Hersteller. Am Ende des Krieges mit der Providence Tool Company verkracht, vertrat Norris fortan das Rolling-Block-System der Firma Remington. Nach dem Friedensschluß bereiste Samuel Norris ganz Europa, um diese damals fortschrittliche Kriegswaffe allen möglichen Staaten anzubieten und zu verkaufen. Ob er dabei potenziellen Gegner gleichzeitig Angebote machte, war für Norris nicht wichtig. Vor der Zusammenarbeit mit erbitterten Konkurrenten schrechte er nicht zurück, wenn dies der Gewinnmaximierung diente. En passant machte der Handlungsreisende des Todes auf diesen beschwerlichen Reisen Otto von Bismarck auf sich aufmerksam, Josef Werndl Konkurrenz und entdeckte in Oberndorf zwei fähige Büchsenmacher – Paul und Wilhelm Mauser.

Wolfgang Seel hat für dieses Buch über zehn Jahre lang in Archiven in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika recherchiert sowie die wichtigen Orte im Leben des Samuel Norris besucht. Das Ergebnis ist eine lesenswerte Biographie, die mit zahlreichen Zitaten und neuen Informationen Hintergrund, Werdegang und Charakter dieses Handlungsreisenden erkennen läßt. Seels akribische Recherche legt auch an entlegenen Orten Europas die Wege offen, über die seinerzeit der organisierte Waffenhandel lief.

Die reiche Bebilderung zeigt die handelnden Personen und die Waffensysteme, die in diesen Pionierjahren der industriellen Waffenfertigung miteinander konkurrierten. Sie als Leser erhalten so einen Einblick in eine Zeit, in der sich die Landkarte Europas durch mehrere Kriege enorm veränderte – und die Versuche Samuel Norris‘, mit seinen Waffen daran Teil zu haben.

|

Seel, Wolfgang: Der Waffenhändler Samuel Norris Remington-Vertreter, Mauser-Entdecker, Hotchkiss- und Gatling-Konkurrent. Eine biographische Dokumentation 268 Seiten, 167 schwarz-weiße Abbildungen, Format 18,5 cm × 25,5 cm. Verkaufspreis: 64,80 Euro (DE) / 65,40 Euro (AT) / 74,00 Franken (CH) |

+++ rwm +++

RWM 17: Wallbüchse System Wänzel-Albini-Brändlin von 1871

Österreich-Ungarn führte 1871 eine Hinterlader-Wallbüchse im Kaliber 19 mm ein. Diese Waffen sind extrem selten. Wir zeigen ein rares Stück aus Privatbesitz.

Von Mag. iur. Josef Mötz

Als Folge des innerdeutschen Krieges 1866, in dem sich in der Schlacht von Königgrätz die Überlegenheit eines Hinterladers – des Zündnadelgewehrs System Dreyse der Preußen – gegenüber dem bis dahin üblichen Vorderlader vollends erwiesen hatte, setzten in nahezu allen europäischen Staaten hektische Bemühungen ein, ihre Streitkräfte mit einem modernen Hinterlader auszurüsten. Die Findung eines derartigen Gewehrsystems, das auf der Höhe der zeitgenössischen Waffentechnik sein sollte, brauchte allerdings Zeit. Ein Überhasten barg die Gefahr der Einführung einer mit Fehlern behafteten Waffe in sich. Die meisten Staaten gingen daher den Weg, ihren bestehenden Vorderlader rasch und kostengünstig in einen zwar nicht perfekten Hinterlader umzuwandeln („Umänderungssystem“), um im Schutz dieser mehr oder weniger provisorischen Neubewaffnung Zeit für die Einführung eines möglichst perfekten, modernen Hinterladers zu gewinnen.

Auch Österreich, das zufolge der verlorenen Schlacht bei Königgrätz als Führungsmacht des Deutschen Bundes abdankte und sich 1867 nach dem Ausgleich mit Ungarn als österreichisch-ungarische Monarchie neu etablierte, führte ein Umänderungssystem für seinen „perfekten Vorderlader“, das System Lorenz, ein. Dutzende waren zuvor erprobt worden. Diese Umänderung nach dem Wiener Büchsenmacher J. Wänzel bestand aus einem nach ...

Den vollständigen Artikel finden Sie in RWM-Depesche 17 auf den Seiten 1182 bis 1187.

Die RWM-Depesche 17 können Sie im RWM-Kiosk online durchblättern und bestellen. |

|

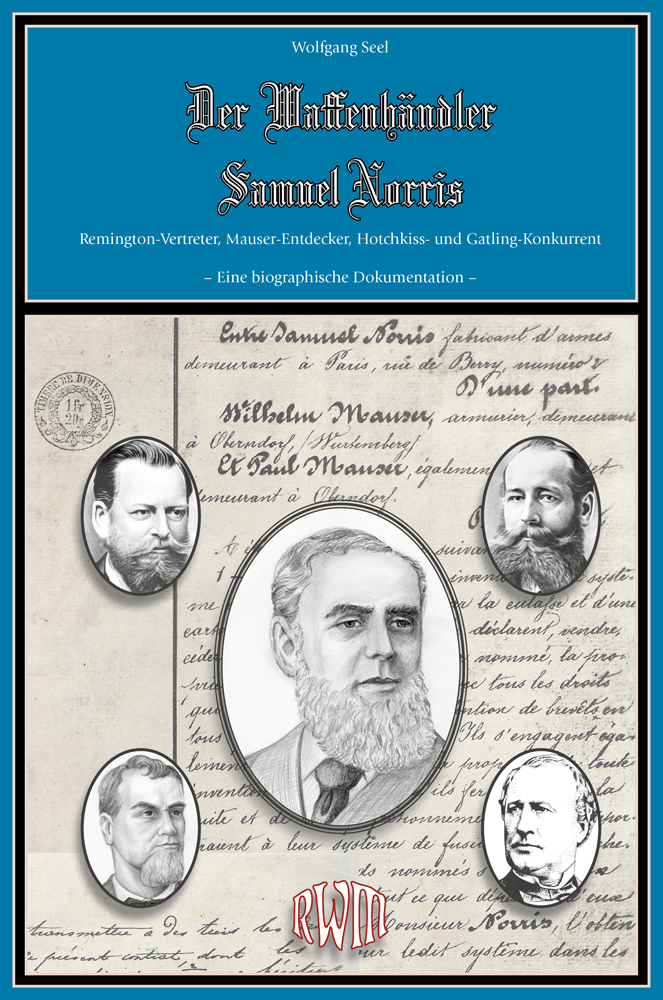

RWM 14: Wiederentdeckt: Gewehr 71 mit Röhrenmagazin

Anfang der 1880er Jahre war klar, daß dem Repetiergewehr die Zukunft gehört. Die zeitgenössische Literatur ist voll von Konstruktionen, die aus Einzel- Mehrlader machen sollten. Das hier gezeigte Gewehr basiert auf dem Modell 71 und hat ein Röhrenmagazin – es ist aber kein Modell 71/84. Der Lademechanismus ist eine eigenständige Entwicklung.

Von Dr. Elmar Heinz

Man findet selten ein Gewehr, das man nicht sofort zuordnen kann. Die hier gezeigte Waffe ist einer dieser Fälle. Da Herstellermarken oder andere Hinweise völlig fehlen, muß man sich den Mechanismus genau anschauen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen.

Fund aus dem Süden. Ein Kropatschek-Gewehr sollte es sein, sagte der Verkäufer. Daß das aber nicht sein konnte, war auf den ersten Blick klar. Aufgetaucht ist das Gewehr in Süddeutschland.

Die Waffe befindet sich im ungereinigten Fundzustand. Die Metalloberflächen sind verschmutzt, aber nicht rostig. Die Teile sind in Handarbeit bearbeitet oder gefertigt worden. Messingteile wie der Abschluß des Magazinrohrs sind brüchig. Der Schaft war gefirnist, das verharzte Leinöl ist an einigen Stellen abgeplatzt. Militärische Stempel am Kolben fehlen. Am Vorderschaft befindet sich ein Astloch, an dem entlang der Schaft gerissen ist. Der Schaft weist mehrere Flickstellen auf. Seine Kolbenform und die Ringe entsprechen nicht dem deutschen Modell 71. Auch die Visierung und die Beschlagteile stammen nicht vom Modell 71, sie entsprechen eher denen des französischen Chassepot-Gewehrs. ...

Den vollständigen Artikel finden Sie in RWM-Depesche 14 auf den Seiten 966 bis 971.

Die RWM-Depesche 14 können Sie im RWM-Kiosk online durchblättern und bestellen. |

|

RWM 12: Eine Patrone mit Metallhülse für die bayerische Armee

Mit Hilfe einer einseitig offenen Röhre erteilen Feuerwaffen einem Geschoß hohe Geschwindigkeit und Richtung. Das ist ihnen gemeinsam, doch war es ein weiter Weg von mittelalterlichen Handröhren bis zum Sturmgewehr AUG. Der spannendste Abschnitt dieser Entwicklung fällt ins 19. Jahrhundert. Wir zeigen, wie Bayern Metallpatronen für sein Werder-Gewehr einführte.

von Dr. Dieter Storz

Im Jahr 1841 tat Preußen einen Paukenschlag, der indes zunächst ungehört verhallte. Das damals eingeführte Zündnadelgewehr Nikolaus von Dreyses (s. RWM 02, S. 90ff.) faßte zwei Innovationen zusammen, die sich als richtungweisend herausstellen sollten: Es war von hinten zu laden und es verfügte über eine Einheitspatrone, deren Elemente – Geschoß, Pulver und Zündmittel – gemeinsam geladen wurden. Die Hülse aus Papier hatte allerdings noch keine ballistische Funktion, sondern diente nur als Verpackung und Handhabe für die wirksamen Bestandteile der Patrone. Der Verschluß, der das rückwärtige Laufende zum Laden freigab, mußte beim Schuß auch dessen Abdichtung gegen zurückschlagende Pulvergase besorgen.

Weiterlesen: RWM 12: Eine Patrone mit Metallhülse für die bayerische Armee

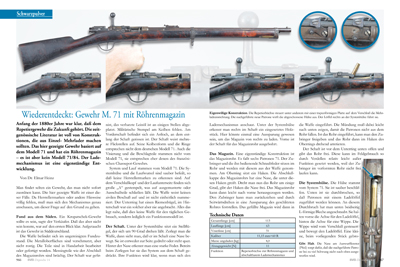

RWM 11: Unbekannte Krnka- Gewehre für Montenegro

Das hat tatsächlich die Welt noch nicht gesehen. Erstmals zeigen wir Bilder montenegrinischer Gewehre. Diese Waffen sind auf viele Sammlungen verstreut. Ein Teil liegt im Magazin des Museums in Tula in Rußland. Einen anderen verwahrt das Militärmuseum in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Ein weiterer Teil liegt in Cetinje in Montenegro.

von Branko Bogdanovic

Mitte des 19. Jahrhunderts verfügte das Fürstentum Montenegro über keinerlei Mittel für den Umbau oder den Ankauf von Hinterladungsgewehren. Um an Mittel für die Modernisierung der Armee zu gelangen reiste Ende 1868 Prinz Nikola Petrovic nach Wien, Berlin und St. Petersburg. Dort traf er Ende Dezember 1868 ein und blieb bis zum 10. Februar 1869. Genau in dieser Zeitspanne arbeiteten in Rußland die Kommissionen von kaiserlicher Marine und Heer an der Auswahl des neuen russischen Hinterladungsgewehrs (s. RWM 09, S. 608ff.).

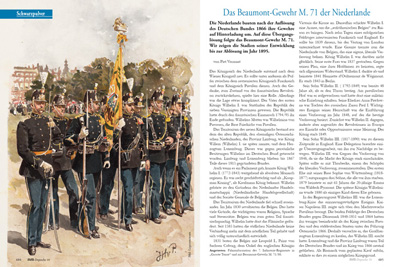

RWM 10: Das Beaumont-Gewehr M. 71 der Niederlande

Die Niederlande bauten nach der Auflösung des Deutschen Bundes 1866 ihre Gewehre auf Hinterladung um. Auf diese Übergangslösung folgte das Beaumont-Gewehr M. 71. Wir zeigen die Stadien seiner Entwicklung bis zur Ablösung im Jahr 1895.

von Piet Vermaat

Das Königreich der Niederlande entstand nach dem Wiener Kongreß neu. Es sollte unter anderem als Puffer zwischen dem restaurierten Königreich Frankreich und dem Königreich Preußen dienen. Auch der Gedanke, zum Zustand vor der französischen Revolution zurückzukehren, spielte hier eine Rolle. Allerdings war die Lage etwas kompliziert. Der Vater des ersten Königs Wilhelm I. war Statthalter der Republik der sieben Vereinigten Provinzen gewesen. Die Republik hatte durch den französischen Einmarsch 1794/95 ihr Ende gefunden. Wilhelms Mutter war Wilhelmina von Preussen, die Base Friedrichs von Preußen. Das Territorium des neuen Königreichs bestand aus dem der alten Republik, den ehemaligen Österreichischen Niederlanden, der Provinz Limburg, wie König Willem (Wilhelm) I. sie später nannte, und dem Herzogtum Luxemburg. Dieses war gegen persönliche Besitzungen Wilhelms im Deutschen Bund getauscht worden. Limburg und Luxemburg blieben bis 1867 Teile dieses 1815 gegründeten Bundes. Auch wenn es ein Parlament gab, konnte König Wilhelm I. (1772-1843) weitgehend als absoluter Monarch regieren. Er war recht geschäftstüchtig und als „Koopman Koning“, als Kaufmann König bekannt. Wilhelm gehörte zu den Gründern der Nederlandse Handelsmaatschappij (Niederländische Handelsgesellschaft) und der Sociéte Generale de Belgique. Das Territorium der Niederlande fiel schnell auseinander. Im Jahr 1830 revoltierten die Belgier. Das hatte viele Gründe, die wichtigsten waren Religion, Sprache und Steuersätze. Belgien war zum guten Teil französischsprachig. Wilhelm hatte dort das Flämische gefördert. Seit 1585 hatten die südlichen Niederlande keine Verbindung mehr mit dem nördlichen Teil gehabt und sich völlig unterschiedlich entwickelt. ...

Den vollständigen Artikel finden Sie in RWM-Depesche 10 ab Seite 686.

|

Die RWM-Depesche 10 können Sie im RWM-Kiosk online bestellen. |

|

Im RWM-Kiosk können Sie auch in dieser Ausgabe blättern, um sich einen Eindruck von der Qualität unserer Zeitschrift zu machen.

Empfehlenswerte Literatur:

Willemsen, Matthieu: Erprobung und Versuch. Prototypen und Versuchsstücke militärischer Handfeuerwaffen 1855-1933. Farbbildband, 624 Seiten, ca. 1500 Fotos und Abbildungen, Leinen gebunden mit Schutzumschlag. Format: 29,5 × 25 cm. Preis: 99,00 Euro

Willemsen, Matthieu: Erprobung und Versuch. Prototypen und Versuchsstücke militärischer Handfeuerwaffen 1855-1933. Farbbildband, 624 Seiten, ca. 1500 Fotos und Abbildungen, Leinen gebunden mit Schutzumschlag. Format: 29,5 × 25 cm. Preis: 99,00 Euro

RWM 09: Krnka: Ein Böhme baut Rußlands Gewehre um

Wir zeigen in dieser Ausgabe der RWM-Depesche nicht nur ein unbekanntes Exemplar des Cornish-Gewehrs aus dem russischen Truppenversuch. Sie lesen hier außerdem, wie es dazu kam, daß ein böhmischer Regimentsbüchsenmacher die Infanteriewaffen des russischen Zarenreichs umbauen konnte.

Wir zeigen in dieser Ausgabe der RWM-Depesche nicht nur ein unbekanntes Exemplar des Cornish-Gewehrs aus dem russischen Truppenversuch. Sie lesen hier außerdem, wie es dazu kam, daß ein böhmischer Regimentsbüchsenmacher die Infanteriewaffen des russischen Zarenreichs umbauen konnte.

von Branko Bogdanovic und Aleksey Klischin

Sylvestr Krnka (1825-1902) war österreichischer Büchsenmacher böhmischer Herkunft. Er stammte aus Großhaid (Velký Bor) wenige Kilometer westlich Strakonitz im Königreich Böhmen, das heute dank der CZ-Pistolen bekannt ist. Krnka ging 1838 nach Josefstadt/Wien, um bei dem angesehenen Meister Matthias Nowotný die Büchsenmacherei zu lernen. Am 15. März 1848 kam er in die westböhmische Kleinstadt Wolin (rund 10 km südlich Strakonitz) und wurde dort Büchsenmacher der österreichischen Nationalgarde. Diese war am 14. Februar 1848 in Wien von den Revolutionären aufgestellt und dann in allen größeren Orten eingerichtet worden. Nach den Unruhen wurde die Nationalgarde 1851 wieder aufgelöst.

Krnkas erstes Hinterladungssystem aus dem Jahr 1849 mit Perkussionsanzündung verwendete die Robert-Papierpatrone (vergleiche das französische Patent № 8061 aus dem Jahr 1861). Grundlage für Krnkas Waffe war wohl das österreichische Augustin-Gewehr M. 1842, ein Vorderlader. Der Umbau erfolgte, indem der Pulversack abgeschnitten und auf ein dann geschnittenes Gewinde ein großes bronzenes System aufgeschraubt wurde. Die Verriegelung erfolgte über einen Querriegel aus Stahl. Dieser Querblock mit linksseitiger Achse ähnelte stark den Systemen von Joslin, Snider, Soper und Cornish. Das Öffnen nach links war ungewöhnlich, da Cornish, Soper und die Snider-Varianten nach rechts öffneten.

Weiterlesen: RWM 09: Krnka: Ein Böhme baut Rußlands Gewehre um

RWM 08: Werndls M. 1877 für Wiederlader

In dieser Studie behandeln wir das Wiederladen der Patrone für das Werndl-Gewehr. Sie war eine der ersten europäischen Patronen mit Metallhülse für ein Hinterladungsgewehr, geladen mit Schwarzpulver sowie einem papiergewickelten Geschoß.

In dieser Studie behandeln wir das Wiederladen der Patrone für das Werndl-Gewehr. Sie war eine der ersten europäischen Patronen mit Metallhülse für ein Hinterladungsgewehr, geladen mit Schwarzpulver sowie einem papiergewickelten Geschoß.

von Gianluca Bordin und John Ceruti

Wir untersuchen die grundlegenden Eigenschaften der Patrone und zeigen dann Lösungsansätze für die verschiedenen Probleme, die mit dem Wiederladen verbunden sind. Da sowohl ein Werndl-Gewehr Modell 1873/77 als auch ein Mannlicher-Gewehr Modell 1886 (s. RWM 03, S. 158ff.) zur Verfügung stehen, die beide für die „11 mm Scharfe Gewehr-Patrone M. 1877“ (11,15 mm×58 R) eingerichtet sind, können wir die Gelegenheit nutzen, um die ballistischen Eingeschaften von Patrone und Waffe zu untersuchen. Da nur sehr wenig Literatur zur Verfügung stand haben wir das historische Aktenmaterial ausgiebig ausgewertet. Das ist grundlegend, da die Patrone als obsolet angesehen wird und auch nicht in der Liste der CIP (Commission Internationale Permanente) aufgeführt wird.

...

Den vollständigen Artikel finden Sie in RWM-Depesche 08 ab Seite 538.

|

Die RWM-Depesche 08 können Sie im RWM-Kiosk online bestellen. |

|

Im RWM-Kiosk finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis und die Leseprobe, die Ihnen einen ersten Eindruck dieser Ausgabe vermittelt.

Im RWM-Kiosk: "Erprobung und Versuch 1855-1933" erschienen

Willemsen, Matthieu: Erprobung und Versuch. Prototypen und Versuchsstücke militärischer Handfeuerwaffen 1855-1933

Farbbildband, 624 Seiten, ca. 1500 Fotos und Abbildungen, Leinen gebunden mit Schutzumschlag. Format: 29,5 × 25 cmBibliographische Infos:

Klicken Sie einfach auf den Buchtitel, um in den RWM-Kiosk zu gelangen.

Das neue Buch "Erprobung und Versuch 1855-1933" von Mathieu Willemsen ist Mitte Juni 2012 erschienen.

Dieses 624 Seiten umfassende Werk beschreibt im Detail die internationale Entwicklung militärischer Gewehre – vom einschüssigen Vorderlader bis zum halbautomatischen Gewehr – anhand von insgesamt 218 einzigartigen Prototypen und Versuchsstücken aus der Sammlung des Niederländischen Armeemuseums in Delft.

Der Leser erhält Zugang zu diesen erstmals publizierten erhaltenen Realstücken, wie zum Beispiel von den Firmen Mauser, Steyr, Kropatschek, Mannlicher, Enfield, Vetterli, Spencer und Berdan u.v.a., die öffentlich nicht zu sehen sind und zum Teil nur in einem einzigen erhaltenen Exemplar den Wandel der Zeit überdauerten.

RWM 07: Neues & Altes: Ausrüstung und Schwarzpulverwaffen

|

|

An Bewaffnung und Ausrüstung beider Seiten

|

Laden Sie sich hier Inhaltsverzeichnis und Leseprobe herunter (6.02 MB)

Laden Sie sich hier Inhaltsverzeichnis und Leseprobe herunter (6.02 MB)

| Die RWM-Depesche 07 können Sie im RWM-Kiosk bestellen. |  |

Von Leonardo M. Antaris

Übersetzung: Albrecht Simon

Der chinesische Markt hatte nach dem Ersten Weltkrieg spanische Kopien der langen Mauser-Pistole C 96 begierig aufgesaugt (vgl. RWM 03, S. 202ff.). Die Hersteller im spanischen Baskenland fertigten vor allem Pistolen mit der Möglichkeit, vollautomatisch zu schießen. Das war nicht sinnvoll, aber verkaufsfördernd.

Der nächste Schritt war, die Munitionskapazität der Pistolen zu erhöhen; Beístegui und Astra führten 20-Schuß-Pistolen ein. Anders als bei der Mauser, deren 20-Schuß-Griffstück aus einem Stück geschmiedet wurde, setzten Beístegui und Astra 10-Schuß-Verlängerungen per Schwalbenschwanz an das Standardgriffstück an. Gleichzeitig wurden nach dem Motto „größer ist besser“ die Läufe von 140 mm auf 180 mm verlängert. Eine Anzeige aus der Zeit läßt vermuten, daß zunächst Beístegui die 20-Schuß-Möglichkeit beim Modell H und später beim Modell MM 31 angeboten hat. Astra folgte jedoch auf dem Fuße und benannte ihre 20-Schuß-Pistole M 902.

Um diese riesigen Pistolen unterzubringen, gab es erhebliche Änderungen am Anschlagschaft.